Dès les années 50, c’est peut-être la première fois dans l’histoire de l’humanité que la jeunesse prend, non pas le pouvoir, mais les rênes de son destin. Ce n’est pas étonnant si ces jeunes américains se reconnaissent dans des acteurs comme James Dean et sans doute Brando…

Le terme de « Beat Generation » fut employé pour la première fois en 1948 par Jack Kerouac pour décrire son cercle d’amis au romancier John Cletton Holmes, qui publiera plus tard le premier roman sur la Beat Generation, intitulé “Go”, en 1952, en même temps qu’un manifeste dans le New York Times: « This is the Beat generation ». L’adjectif « Beat » proposé par Herbert Hunckle avait initialement le sens de « fatigué » ou « cassé » venant de l’argot, mais Kerouac y ajouta la connotation paradoxale de « upbeat et beatific », il se moquera souvent de l’appellation donnée au mouvement (cf. « I’m a catholic, not a beatnik »)…

Le mot beat désignait depuis le XIXe siècle un vagabond du rail voyageant clandestinement à bord des wagons de marchandises. Peu à peu ce mot a pris le sens que lui ont donné les jazzmen noirs. Le « beat » au sens de « pulsation » est aussi le « rythme » en musique (jazz). Kerouac y vit le style propre de toute une génération, il travaille le mot de façon à en faire ressortir d’autres significations, telles que « béat », « béatitude ».

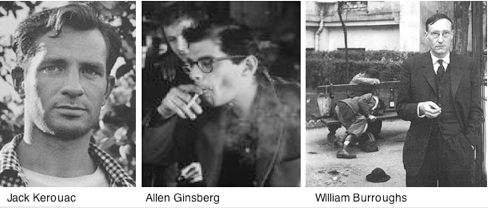

Les membres « canoniques » de la « Beat Generation » se rencontrèrent à New York : Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs dans les années 1940. Les œuvres majeures de ces auteurs fondateurs sont « Sur la route » de Kerouac, « Howl » de Ginsberg et « Le Festin nu » de Burroughs. À la parution de « Sur la route » en 1957, les excellentes critiques du New York Times en firent un best-seller instantané. Cet évènement entraîna la vague d’intérêt pour le mouvement «Beat » qui mit en lumière tous ses membres. Autour de ce noyau dur d’artistes gravitèrent des personnalités au parcours moins connu mais à l’apport tout aussi important : Lucien Carr (qui présenta Burroughs à Kerouac et Ginsberg), Herbert Huncke (un petit truand toxicomane qui rencontra Burroughs en 1946), Hal Chase (un anthropologue de Denver qui présenta Neal Cassady au groupe en 1947). Cassady devint très proche de Kerouac et fut immortalisé dans le roman « Sur la route » sous les traits du personnage Dean Moriarty, un voyou antisocial sans le sou, avide de vie et d’expériences. D’autres figures féminines ont joué un rôle prépondérant dans le mouvement Beat : Joyce Johnson, Edie Parker, Joan Vollmer…

Passionnés de jazz ces écrivains se reconnurent dans le « Bird » Charlie Parker, génie du « be-bop », qui dans ses improvisations infatigables trouvait des accents à couper le souffle. Ils voulurent que l’écriture soit de la même veine, une grande improvisation. Qualifier ce cercle d’aspirants écrivains, artistes, arnaqueurs et toxicomanes en tout genre de « Génération » fut une façon de revendiquer leur importance, leur représentativité, et surtout le début d’un nouveau mouvement. Ces jeunes gens qui n’avaient rien à revendiquer sinon à vivre en totalité, ont été pourtant à la source de la rupture de la jeunesse américaine avec tout le passé puritain, conformiste de leurs géniteurs.

C’est peut-être la première fois dans l’histoire de l’humanité que la jeunesse prend, non pas le pouvoir, mais les rênes de son destin. Ce n’est pas étonnant si ces jeunes américains se reconnaissent dans des acteurs comme James Dean et sans doute Brando.

Dans la « Fureur de vivre » réalisé par Nicholas Ray, James Dean se heurte à l’incompréhension du père, révolte qui va enflammer les Etats-Unis.

C’était le genre de bravade qui aurait pu n’être qu’illusions de grandeur, mais l’histoire montre que la « Beat Generation » se permit d’être un véritable mouvement littéraire, social et culturel dans les années 1950 et 1960. Les membres de la « Beat Generation » furent des nouveaux bohémiens qui s’engagèrent dans une créativité vigoureuse et libertaire . Les écrivains « Beat » produisirent un corpus d’œuvres dominées par la spontanéité, un quasi-automatisme dans l’écriture, pour provoquer une prosodie libre et rythmée inspirée du jazz de Parker.

La révolte de la « Beat Generation » ne se réduisait pas à une simple destruction des valeurs traditionnelles. Elle représentait un mode de vie. Du rejet de la société a procédé une nouvelle éthique, une nouvelle mystique, un nouvel enthousiasme. La rébellion « Beat » contre l’American Way of Life et contre les «squares» est essentiellement une révolte individualiste contre le collectivisme et le matérialisme. Les « squares » rigides et conformistes sont les suffisants, les rasants, ceux qui sont toujours occupés, qui ne se relaxent jamais et ne profitent pas de la vie. Jack Kerouac précisait : « Les seuls gens vrais pour moi sont les fous, ceux qui sont fous d’envie de vivre, fous d’envie de parler, d’être sauvés, fous de désir pour tout à la fois, ceux qui ne baillent jamais et qui ne disent jamais de banalités, mais qui brûlent, brûlent, comme des feux d’artifice extraordinaires qui explosent comme des araignées dans les étoiles, et en leur centre on peut voir la lueur bleue qui éclate et tout le monde fait “Waou!” »

Prônant l’appel à la liberté et à la révolte, à la transgression des règles, des conventions, plusieurs des membres de la nébuleuse « Beat » ont eu maille à partir avec la justice américaine, poursuivis pour atteinte aux bonnes moeurs et obscénité. Les auteurs de la « Beat Generation » furent aussi des amis, hantés par la route et le souci de prendre le large, qui voyagèrent beaucoup ensemble, à travers les Etats-Unis ou en Europe ou au Maroc, notamment à Tanger. La révolte prit chez eux le chemin de l’égarement géographique, de l’errance mais aussi de la révolution syntaxique, morale, mystique, sexuelle. Ils écrivirent des textes en commun, partagèrent des extases pas toujours naturelles, et adressèrent un splendide pied de nez à la société de consommation américaine. Leur refuge était la littérature, celle de leurs livres, celle qu’ils lisaient. Désireux de faire de nouvelles expériences, de dépasser toutes limites, ils ont constitué des œuvres caractérisées par le swing, le rythme, et réunies ici dans leur effet de complicité.

A travers les époques, Tanger a accueilli des personnalités de la scène artistique et intellectuelle internationale pour des séjours plus ou moins longs… le temps de se faire inspirer par cette ville historique à caractère unique.

La ville attirait autant les sommités mondaines que les générations d’écrivains et d’artistes de la contestation. Les écrivains de la « Beat Generation » qui sont arrivés dans le sillage de Paul Bowles, ne s’intéressaient guère à la culture et à la population locales qu’en tant que curiosités exotiques et ne les fréquentaient que pour la drogue et le sexe.

Tandis que l’importance de Tanger pour plusieurs figures de la « Beat Generation » a toujours été reconnue, la nature du rôle de la ville n’a pas été tout à fait comprise et énoncée. Paul Bowles, qui avait choisi d’y demeurer juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, y avait involontairement attiré un certain nombre de ces figures, même si sa vision esthétique contraste fortement avec celle de la plupart d’entre elles. A Tanger, William S. Burroughs (avec l’aide d’Allen Ginsberg) a assemblé son chef-d’œuvre Le Festin nu. Brion Gysin, Gregory Corso, Jack Kerouac et d’autres associés aux « Beats » ont séjourné maintes fois dans cette ville.

Bien qu’ayant “parrainé” les auteurs de la “Beat Generation”, Bowles n’en fit jamais partie.

Au temps où il y avait des paquebots, les Américains faisaient volontiers la traversée.

Fuyant l’American Way of life, les « clochards célestes » de la « Beat Generation » ont fait de Tanger leur port d’attache. Ils ont vécu conformément à leurs désirs dans ce lieu hors du temps où dominaient le mystère et la drogue. Il y ont trouvé tous les ingrédients pour alimenter leurs fantasmes et guérir leur spleen. Sous prétexte d’aller chercher ses droits d’auteur à Londres, Kerouac flâne à travers l’Europe. Il découvre les charmes troubles de Tanger.

Dans son exil volontaire, Burroughs languissait loin d’Allen Ginsberg. Les deux hommes étaient liés par une amitié particulière, faite de ruptures orageuses et de rabibochages tonitruants. Lorsque le poète daigna enfin mettre les pieds à Tanger, Burroughs reprit goût à la vie. Sa joie était ineffable quand un autre vagabond céleste, Jack Kerouac, vint les rejoindre. Voilà les chefs de file de la « Beat Generation » amarrés, pour un certain temps, à la ville du détroit, qu’ils faisaient résonner de leurs frasques, excès, disputes et réconciliations.

La « Beat Generation » tenta de réveiller le corps et l’esprit: voyager sous tous les cieux, boire, se droguer, appeler Dieu ou le rejeter, abolir toutes les conventions, toutes les traditions, partir seul ou à plusieurs, rêver sa solitude, vivre son enthousiasme aussi bien que sa dépression, brûler sa vie jusqu’à se détruire. La quête de l’excessif, de l’extraordinaire, du surnaturel, du rapide, du poétique, passait aussi par les dopants. Tout était bon pour gagner le septième ciel.

Le voyage de la « Beat Generation » est en fait un voyage intérieur. Malgré leurs vagabondages, la recherche des plaisirs sexuels, des penchants pour les paradis artificiels, c’est une quête mystique, à la lisière de la folie, qui poussa les beat à tout expérimenter, à tout vivre. Ils ne proclamaient pas vouloir changer le monde, leur provocation était dans leur manière d’être, dans leurs comportements. La rage de vivre de ces nomades invétérés s’incarnait dans leur art de vivre.

Pour certains écrivains, Tanger était paradisiaque, pour d’autres infernale.

Alcool, sexe, kif et maâjoun, voilà à quoi carburaient les allumés de l’ailleurs.

Leurs après-midi se passaient en baignades, beuveries et dragues. La nuit, ils fumaient du kif, se soûlaient, et surtout consommaient du maâjoun, ce mélange de miel, d’épices et de kif, dont ils étaient friands, au point d’en exalter les vertus. Paul Bowles, Ira Cohen et John Hopkins ont rivalisé de lyrisme pour en décrire les effets «heureux». Bref, à Tanger, les allumés de l’ailleurs vivaient dans une insouciance fabuleuse, ainsi dépeinte par Truman Capote, dans « Les chiens aboient » : «Des plages magnifiques; des étendues vraiment peu ordinaires de sable doux comme du sucre en poudre, et de brisants. Et – si vous avez du goût pour ce genre de choses – la vie nocturne, bien que ni particulièrement innocente ni spécialement variée, dure du crépuscule à l’aube. Ce qui, lorsqu’on réfléchit que la plupart des gens font la sieste tout l’après-midi, et que très peu d’entre eux dînent avant dix ou onze heures du soir, n’est pas trop anormal».

Puis ces « allumés de l’ailleurs » quittèrent la cité du détroit. Dans leur sillage, la vague hippie déferla sur Tanger. Ceci est une autre histoire. On est tenté, aujourd’hui, de placer tout et n’importe quoi sous l’étoile des « Beats ». Il convient donc de retisser la toile des ramifications humaines qui ont composé la voie lactée des Clochards célestes.

La « Beat Generation » fut à l’origine de la vague protestataire qui atteindra son apogée en 1968 lors du rassemblement de Woodstock, et elle posa les bases de la culture moderne des années 1970. Les « Beats » n’avaient pas attendu Mai 68 pour appliquer le saint principe du « peace and love ». Il semble cependant que les jeunes, nés après 1960, aient éte plus pragmatiques, donc plus traditionnel. On pourrait définir la « Beat Generation » comme une constellation de la révolte. Son éternelle jeunesse fascine à la façon d’un James Dean. La « Beat Generation » a gagné son pari sur le plan littéraire. « Nous serons de grands écrivains », s’étaient-ils promis. D’où une écriture libre, spontanée, sans aucune correction, par souci de coller à la vie sous tous ses aspects, à l’expérience, à l’émotion. Sur ce plan donc, réussite complète, la leçon est donnée. Mais sur le plan humain ? On constate que ceux qui ne sont pas morts par abus des drogues et de l’alcool, se sont fixés dans les années qui suivirent. La « beat convivialité » devait détruire la famille, mais Kerouac revenait toujours chercher asile auprès de sa mère bien décidé à ne plus la quitter, Corso se remaria et fut père de famille, Burroughs accepta même de devenir professeur… .

TGW

MERCI pour cet article,ni pipo ni people(il n’est pas inutile de remettre les mythes à leur place.)…on a encore plus envie de lire.

MERCI pour cet article,ni pipo ni people(il n’est pas inutile de remettre les mythes à leur place.)…on a encore plus envie de lire.

Ce n’est pas Kazan qui a réalisé La Fureur de Vivre, mais Ray…Merci de rectifier.

Rectification effectuée… Merci, Paul

Ce n’est pas Kazan qui a réalisé La Fureur de Vivre, mais Ray…Merci de rectifier.

Rectification effectuée… Merci, Paul

Rares sont les villes qui peuvent se targuer de ce passé, c’est une ville qui choisit les gens qui l’aime, magnifique pour certains, incontrolable pour d’autres, cette ville est magique.

Rares sont les villes qui peuvent se targuer de ce passé, c’est une ville qui choisit les gens qui l’aime, magnifique pour certains, incontrolable pour d’autres, cette ville est magique.

Malheureusement TANGER n’a pas su sauvegardé cet esprit de liberté ! parfois on a du mal à croire que cette ville avait connu un tel engouement ! les vestiges du passé en disent long , une ville cosmopolite, certes , mais les Marocains nostalgiques de l’époque n’ en voyaient que le côte glauque et évitent pat conséquent de parler de sa face rayonnante en tant que capitale culturelle !Aujourd’hui, en CALIFORNIE (USA) à l’université SAINT DIEGO il y’a tout un pan de sa bibliothèque réservé à cette période faste où TANGER brille de mille feu !Alors qu ‘ici, à ma connaissance il n »a aucun lieux, aucune institution retraçant avec fidélité les traces du passé de cette ville mythique!!!

Malheureusement TANGER n’a pas su sauvegardé cet esprit de liberté ! parfois on a du mal à croire que cette ville avait connu un tel engouement ! les vestiges du passé en disent long , une ville cosmopolite, certes , mais les Marocains nostalgiques de l’époque n’ en voyaient que le côte glauque et évitent pat conséquent de parler de sa face rayonnante en tant que capitale culturelle !Aujourd’hui, en CALIFORNIE (USA) à l’université SAINT DIEGO il y’a tout un pan de sa bibliothèque réservé à cette période faste où TANGER brille de mille feu !Alors qu ‘ici, à ma connaissance il n »a aucun lieux, aucune institution retraçant avec fidélité les traces du passé de cette ville mythique!!!